|

Histoire |

Accueil |

Famille |

Récit |

Forum |

BlueSky |

|

|

| Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |

|

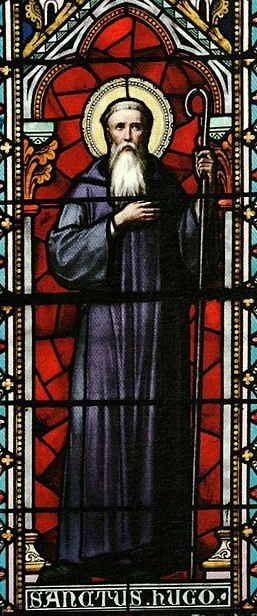

Décès de l’abbé de Cluny Hugues de Semur ou Hugues le Grand, le 6ème abbé de la grande abbaye. Qui était-il ? sa famille, sa jeunesse : Hugues était l’un des six enfants du baron Dalmace Ier de Semur-en-Brionnais et d’Aremburge de Vergy. Il était né le 13 mai 1024 à Semur dans le château de son père. Par son père, il descendait des seigneurs de Semur connu dès le IXème siècle, par sa mère des premiers seigneurs de Vergy. Sa grand-mère paternelle était la fille du vicomte Dalmace, descendant de la famille des seigneurs de Brioude. Son grand-père paternel Geoffroy Ier de Semur avait épousé en secondes noces Mathilde de Chalon, sœur du comte de Chalon et évêque d’Auxerre Hugues de Chalon. Ses demi-oncle et leurs descendants seront comtes de Chalon-sur-Saône et seigneurs de Donzy. Sa sœur Hélie deviendra duchesse de Bourgogne en épousant le duc Robert le Vieux, fils du roi des Francs Robert le Pieux. Les premiers ducs de Bourgogne seront donc ses neveux et petits-neveux. Son neveu Hugues, fils de son frère Dalmace sera évêque d’Auxerre. Son petit-neveu, Raynaud ou Renaud, petit-fils de son frère Dalmace, sera archevêque de Lyon. Sa parentèle était riche des alliances entre ces grandes familles, ce qui l’aidera dans la suite de sa carrière ecclésiastique. À l’âge de 7 ans il partit chez son grand-oncle par alliance, l’évêque d’Auxerre Hugues de Chalon, afin d’y recevoir une éducation religieuse, plutôt que d’opter pour la carrière des armes. Il avait à peine 15 ans quand il intégra l’abbaye Saint-Marcel de Chalon et 2 ans plus tard il entra au monastère de Cluny sous la protection de l’abbé Odilon de Mercœur. Il sera nommé prieur à 20 ans puis abbé de l’abbaye de Nantua, puis grand prieur à 24 ans enfin sixième abbé de l’abbaye clunisienne à l’âge de 25 ans. L’Ordre de Cluny sous son abbatiat : Il occupa la charge d’abbé pendant soixante ans, et mourut à Cluny à l’âge de 85 ans. Il déploya une activité extraordinaire et porta Cluny à son apogée. Sous son abbatiat, l'Ordre de Cluny connaitra une expansion considérable, il s'étendra en Angleterre, en Pologne, en Germanie, en Italie et en Espagne. Hugues parcourut l'Europe pour maintenir l'union de son Ordre, l'accroitre et le défendre. Il porta à son apogée le rayonnement spirituel de Cluny. Avec l'abbé Hugues, ce fut l'éclatante affirmation de l'omnipotence de l'Ordre Clunisien. Hugues devra aussi, comme ses prédécesseurs, défendre l'abbaye de Cluny contre les prétentions des évêques de Mâcon. En août 1063, un concile extraordinaire s'était tenu à Chalon-sur-Saône. Son objectif était de traiter de la plainte des moines de Cluny pour l'empiètement de leurs libertés par l'évêque de Mâcon. Ce concile s'ouvrit sous la présidence de Pierre Damien, évêque d'Ostie, mais surtout légat du pape. Parmi les évêques il y avait Aganon d'Autun, Achard de Chalon, Drogon de Mâcon, Hugues de Nevers, Geoffroi d'Auxerre, mais aussi l'archevêque Hugues de Besançon et bien entendu l'abbé Hugues de Cluny. Le légat rappela les textes de fondation de Cluny, qui furent reconnus par l'assemblée, et Drogon ne put que s'incliner : Cluny dépendait du Saint Siège et non pas de l'évêché de Mâcon. La construction de Cluny III : Dans la "Vie de saint Hugues" écrite par Gilon, remontant aux années 1120, celui-ci nous montrait Gunzo, moine qui avait été abbé à Baume, en 1063, et venut se retirer à Cluny, âgé et malade. Gunzo avait rêver le plan d'un majestueux édifice, qui sera Cluny III, dont il avait ensuite persuadé Hugues de Semur, alors abbé, d’entreprendre la construction. Hugues entreprit la construction de la troisième basilique abbatiale, cette merveille détruite à la suite de la Révolution, qui fut, jusqu'à la construction du nouveau Saint-Pierre de Rome au XVIème siècle, la plus grande église de la Chrétienté. Les finances arrivaient de partout, parmi eux, le grand donateur fut le roi Alphonse VI de Castille. Cette construction prit son essor en 1088, afin de répondre aux besoins de la communauté religieuse, dont le succès avait rendu Cluny II trop exigüe. Le réfectoire, l’hospice et l’infirmerie furent agrandis. L'abbé fit appel au moine clunisien Hézelon de Liège pour la construction de la majestueuse abbatiale romane dédiée aux saints Pierre et Paul. L'édifice, long de 187 mètres, présentait une nef barrée de deux transepts aux dimensions inégales et flanqués d'absidioles. Le chœur semi-circulaire, pourvu d'un déambulatoire ouvrant sur des chapelles rayonnantes, abritait de nombreuses reliques. Le chœur de Cluny II n’étant pas intégrable à l'édifice de grandes dimensions qui fut projeté à partir de 1078, ce dernier, Cluny III, fut donc implanté en contigüité de l'abbatiale existante, au nord de celle-ci, cette option permettant seule de préserver les sanctuaires des origines. Le nouvel édifice fut alors accolé à l’ancien par l’extrémité sud de son principal transept. L'ensemble, dont il ne reste aujourd'hui que le bras sud de chaque transept ainsi que le soubassement du narthex, était rehaussé de sculptures et de peintures d'influence byzantine attribuées au Maître de Berzé, auteur vers 1100 des peintures de la chapelle prieurale de Berzé-la-Ville. Cet imposant édifice, achevé sous l'abbatiat de Pons de Melgueil à l'orée de l'époque gothique, marqua l'apogée du rayonnement clunisien, mais aussi l'amorce de son déclin. L’histoire de l’art n’a retenu que le nom de Cluny III, « phare de l’Occident », ou « la Maior ecclesia ». Son rôle de conseiller auprès des papes, des empereurs et des rois : Hugues intervenait régulièrement dans les affaires politiques qui secouaient alors l’Europe. Les papes : Hugues était un excellent diplomate, il fut le conseiller de tous les papes qui se succédèrent durant son abbatiat. Dès l'année de son élection, il participait au grand concile de Reims, dirigé par l’évêque Brunon d'Eguisheim, qui devint pape sous le nom de Léon IX en 1049. Il accompagna le pontife jusqu’à Rome pour le concile de Pâques en 1050. Là il se lia d’amitié avec Frédéric, abbé du Mont Cassin, qui sera élu pape sous le nom d'Etienne X en 1057, et avec Hildebrand, abbé de Saint Paul, qui lui aussi sera élu pape quelques années plus tard sous le nom de Grégoire VII en 1073. Hugues fut à plusieurs reprises nommé légat du Pape, envoyé en missions difficiles dans l’empire germanique et même en Hongrie. C’était aussi un acteur majeur de la réforme monastique dite grégorienne entreprise par Grégoire VII, il en était le gardien, un promoteur qui s'appliquait à la développer et un fervent défenseur. Grégoire VII s’appuya régulièrement sur l’abbé de Cluny, Hugues de Semur, pour conduire les affaires de la papauté. Il conviait de rappeler que Hugues avait été pendant longtemps le supérieur du moine Hildebrand devenu le pape Grégoire VII. Lorsque le pape Urbain II consacra l’autel de la nouvelle abbatiale le 25 octobre 1095, à Cluny, il n’oublia pas lui aussi, qu'il avait été moine et prieur de l’abbaye mâconnaise sous l’autorité de Hugues. En novembre de la même année, Hugues participait au concile de Clermont, où Urbain II prêchait la première croisade. De même, le pape Pascal II, ancien moine de Cluny, qui se rendait au concile à Troyes en mai 1107, afin d’évoquer différents sujets, notamment, l’investiture des évêques dans les différents royaumes, et le lancement d’une nouvelle croisade, viendra à Cluny et célèbrera les fêtes de Noël 1106 dans l’abbaye mâconnaise avec son ancien supérieur l’abbé Hugues. Les conciles en Bourgogne : Il participa à divers conciles régionaux comme celui d’Autun en 1060, ou le duc de Bourgogne Robert Ier fut convoqué pour son éventuelle excommunication après avoir fait molester l’évêque Aganon d’Autun. Le duc se présenta mais refusa de paraitre à l’assemblée. Alors l’abbé de Cluny Hugues de Semur, n’hésita pas à aller trouver le meurtrier de son père et de son frère, et réussissait à l’amadouer. Ainsi, grâce à la médiation et la bienveillance, de l’abbé, le duc pardonna la mort de son fils aux meurtriers, et demanda pardon à l'abbé Hugues pour la mort des membres de sa famille, la paix put se rétablir sur la Bourgogne. Il était également présent à celui de septembre 1077, un synode qui se tint à Autun sous la présidence de l’archevêque Hugues de Die, légat du pape, en présence du duc Hugues de Bourgogne, de l’évêque Hugues-Rainard de Langres. Lors de cette réunion, le nouvel abbé de Saint-Bénigne de Dijon fut nommé, il s’agissait de Jarenton, élève de l’abbé de Cluny. L’empereur Henri IV : À la demande de l'empereur germanique Henri III et de son épouse Agnès d’Aquitaine, Hugues sera à Cologne en novembre 1050, pour tenir sur les fonts baptismaux leur fils, le futur Henri IV, il deviendra son parrain. Malgré sa grande influence auprès de son filleul-empereur, ce fut en vain qu'il tenta de le réconcilier avec le pape Grégoire VII dans la querelle des Investitures. Il sera son médiateur lors de sa rencontre avec le pape à Canossa en 1077 accompagné par la comtesse Adélaïde de Turin, belle-mère d’Henri IV, et de la comtesse Mathilde de Toscane, cousine d’Henri. L’empereur devra venir s'humilier et demander pardon aux pieds du souverain pontife pour suspendre son excommunication et reconnaitra la suprématie spirituelle et la seule autorité sur le clergé de l'Empire par le pape. Lors de cette rencontre, Hugues joua un rôle majeur, en tant que parrain et conseiller de l’empereur, mais également conseiller du pape. Pour autant le conflit entre l’empereur et le pape perdura encore plusieurs années. Il reviendra au pape Calixte II de régler définitivement le conflit avec l’empereur Henri V, en septembre 1122. Le roi Alphonse VI de Castille : Hugues favorisera la conquête des royaumes musulmans d’Espagne par son filleul, le roi Alphonse VI de Castille. En 1078, le duc de Bourgogne Hugues Ier à la demande de son grand-oncle l’abbé Hugues, participait à ces guerres de conquête. Au retour de son périple espagnol, le duc abandonnera son duché à son frère Eudes, et se retira comme moine à Cluny en 1079. Le comte Gui de Mâcon fera de même et viendra terminer ses jours à Cluny après avoir donné son comté à son cousin Guillaume de Bourgogne. Puis entre 1086/1087, c’est Eudes le nouveau duc de Bourgogne et son frère Henri de Bourgogne qui s’engagèrent à leur tour dans ce conflit avec leur beau-frère, le comte Raimond de Bourgogne. Henri et Raimond se couvrirent de gloire en combattant les Maures et obtiendront les mains des 2 filles du roi Alphonse VI de Castille et de León. Raimond épousera Urraque, et leurs descendants seront rois de Castille. Henri épousera Thérèse, et leurs descendants seront rois de Portugal. Les autres royaumes : Hugues était aussi en relation avec le roi des Francs, Philippe Ier, et le roi d’Angleterre Guillaume le Conquérant. Hugues refusa l’offre du roi d’Angleterre de venir réformer les monastères saxons. Sa vie de constructeur : L’œuvre architecturale d’Hugues de Semur fut remarquable, outre l’abbaye de Cluny, il laissera son empreinte dans de grands projets comme la construction des prieurés de Marcigny et de la Charité-sur-Loire, la reconstruction de ceux de Paray-le-Monial et de Nantua, l’agrandissement de la priorale de Souvigny et la chapelle de Berzé. En 1054, avec son frère le baron Geoffroy II de Semur, ils fondèrent sur leurs terres, le premier prieuré de bénédictines à Marcigny, tout près de Semur-en-Brionnais et dépendant de Cluny. C’était une œuvre personnelle de cette famille. Hugues installa sa sœur Ermengarde comme la première prieure et sa mère devenue veuve viendra s’installer comme moniale. Il fit aussi entreprendre la reconstruction du monastère de Paray-le-Monial à partir de 1092 qui s'acheva après sa mort. Ce nouvel édifice était une copie en beaucoup plus petite de la grande abbaye mère de Cluny. Hugues fut très lié au monastère de Paray car il était de la parentèle du comte Lambert de Chalon, le fondateur de cet édifice, comme on l’a vu son grand-père avait épousé en secondes noces, Mathilde de Chalon, fille de Lambert. Les origines de la chapelle de Berzé-la-Ville apparurent dès 1042 dans les textes de l’abbaye de Cluny. L’acquisition du domaine se fit en plusieurs étapes durant tout l’abbatiat d’Hugues de Semur. Ce fut seulement en 1100 que la propriété pleine et entière du prieuré de Berzé-la-Ville par l’abbaye de Cluny était établie suite à de nombreux échanges, achats et aussi alliances finement arrangées par l’abbé Hugues. Ce fut sans doute à partir de cette date que le prieuré et la chapelle furent construits. La chapelle était édifiée sur un rocher, expressément pour l’abbé qui y séjournait régulièrement, surtout dans les dernières années de sa vie. Ses décors étaient un chef-d’œuvre de la peinture murale du XIIème siècle et les seuls témoins de la peinture clunisienne. Il y accueillait aussi des hôtes de marque, par exemple, pour les fêtes de Noël 1106, le pape Pascal II. Fin de sa vie : La fin de l'abbatiat d'Hugues de Semur fut une période un peu difficile pour l'abbaye de Cluny, en effet les moines se tournaient de plus en plus vers l’activité spirituelle et abandonnaient le travail manuel. L’abbaye dut engager des domestiques de plus en plus nombreux. L’abbaye avait besoin de plus en plus d’argent, pour son fonctionnement mais aussi pour les travaux d'aménagement et de réfection. Hugues de Cluny décéda à l’âge de 85 ans, le 29 avril 1109, à Cluny. Calixte II, qui avait été élu pape à Cluny même en février 1119, revint à Cluny en Janvier 1120 et ordonna de solenniser par un culte liturgique l’anniversaire de la mort d’Hugues. Il sera finalement canonisé par l’Église avec une fête fixée au 29 avril. Son successeur sera Ponce de Melgueil, qu’il avait choisi et qui sera élu. Il terminera le grand chantier de Cluny III. Son portrait (vitrail à Marcigny):

|

|

|

© gilles maillet |

25/04/2025 |