|

Histoire |

Accueil |

Famille |

Récit |

Forum |

BlueSky |

|

|

| Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |

|

Naissance à Dijon de Jean Ier de Bourgogne, dit "Jean sans Peur". Qui est-il ? : Il est le fils aîné du duc Philippe II de Bourgogne, dit le Hardi, et de la comtesse Marguerite de Male ou de Flandre, qui se sont mariés le 19 juin 1369, à Gand. Son père est le quatrième fils du roi de France Jean le Bon et de Bonne de Luxembourg. Sa mère est la veuve de l’ancien duc de Bourgogne, Philippe de Rouvres, et la fille du comte Louis de Mâle et de Marguerite de Brabant. Marguerite de Flandre est l’héritière par son père des comtés de Flandre, de Rethel et de Nevers et par sa grand-mère paternelle, des comtés de Bourgogne et d'Artois. Sa vie : En 1384, Philippe et Marguerite dotent leur fils Jean, du comté de Nevers et de la baronnie de Donzy. En 1385, Philippe et Marguerite marient leur fils Jean, à Marguerite de Bavière ; et leur fille Marguerite à Guillaume de Bavière, les deux enfants du comte Albert de Bavière. Ce dernier est comte d’Hainaut, d’Hollande et de Zélande. Les noces sont célébrées à Cambrai avec une magnificence jamais vue, tous les Grands de France, de Bourgogne, de Flandre, d’Hainaut, d’Hollande et du Brabant sont présents. Philippe s’offre des perspectives d’expansion avec le mariage croisé de ses deux enfants avec ceux de la famille des Wittelsbach de Bavière. En 1396, à l’appel du roi de Hongrie Sigismond Ier de Luxembourg, en lutte contre les Turcs ottomans, les seigneurs français répondent présents. L’armée française est dirigée par Jean, comte de Nevers, fils du duc Philippe le Hardi de Bourgogne. Les Français arrivent en juillet en Hongrie où ils rejoignent les autres alliés. Mais les chrétiens subissent une terrible défaite à la bataille de Nicopolis le 25 septembre, contre les Turcs du sultan Bajazet. Le duc Philippe le Hardi doit payer la somme exorbitante de 100 000 florins pour la libération de son fils Jean. Après le décès en avril 1404, du duc Philippe, puis en mars 1405 de la duchesse Marguerite, la succession s’établit ainsi :

Jean poursuit la politique de son père Philippe le Hardi, en consolidant les bases d'un État bourguignon tout en jouant de son influence à la cour de France. Il ne bénéficie cependant pas du rôle de premier plan comme son père au Conseil royal, n’étant que le cousin du roi Charles VI. C'est Louis duc d'Orléans, frère cadet du roi qui dirige le Conseil, il est l'homme fort du royaume. Le duc-comte de Bourgogne Jean sans Peur décide de retrouver sa prééminence à la Cour par la force, il se présente à Paris le 19 août 1405, avec 800 chevaliers, le duc d'Orléans, frère du roi, s’enfuit avec la reine et le dauphin. Les troupes de Jean rattrapent le dauphin et le ramènent à Paris. Le 23 novembre 1407, Jean fait assassiner son cousin le duc Louis d’Orléans. En septembre 1408, Jean est sollicité par son beau-frère, Jean III de Bavière, prince-évêque de Liège, qui est confronté à une révolte des citoyens Liégeois depuis plusieurs mois. Le duc de Bourgogne, le comte Guillaume IV de Hainaut ainsi que le comte Guillaume II de Namur joignent leurs forces. La bataille se déroule, le 23 septembre, près de la ville de Tongres dans la vallée de l'Othée, à côté de Liège. La victoire revient aux coalisés et les Liégeois sont massacrés sur place sur l'ordre du duc. Le prince-évêque fera lui exécuter tous les chefs de la rébellion. Si tout semble rentrer dans l’ordre lors du traité de Chartres en mars 1409, où le roi et les enfants de Louis d'Orléans accordent le pardon au duc de Bourgogne. Cette situation sera de courte durée. La guerre civile va s’engager entre Bourguignons et Armagnacs. Le 15 avril 1410, le fils de Louis d'Orléans, Charles, épouse Bonne, la fille du comte Bernard VII d'Armagnac, et une guerre civile va s’engager entre Bourguignons et Armagnacs, sur fond de guerre franco-anglaise (Guerre de Cent Ans). A l'occasion de ce mariage, se forme à Gien, une coalition contre le duc de Bourgogne, elle est composée des ducs d'Orléans, de Berry, de Bourbon et de Bretagne, ainsi que les comtes d'Armagnac, d'Alençon et de Clermont. Bernard VII recrute dans le Midi des bandes qui font la guerre avec une férocité inouïe : les Écorcheurs. À leur tête, il ravage les environs de Paris et s'avance jusqu'au faubourg Saint-Marcel. Un nouveau traité, signé à Bicêtre le 2 novembre 1410, suspend les hostilités, mais, dès le printemps 1411, les partis reprennent les armes. Les Armagnacs se répandent dans le Beauvaisis et la Picardie et commettent de nombreuses exactions. Le 28 octobre 1411, fort d'une armée de 60 000 hommes, le duc de Bourgogne entre dans Paris et attaque les Armagnacs et leurs alliés, qui sont retranchés à La Chapelle. Il doit reculer, mais, dans la nuit du 8 au 9 novembre, il sort par la porte Saint-Jacques, marche sur Saint-Cloud et défait complètement l'armée des Écorcheurs. Puis Jean sans Peur poursuit le duc d'Orléans et ses alliés, assiège Dreux puis Bourges, assisté par l'armée royale qui paraît le 11 juin 1412, devant les remparts de Bourges. La paix est signée à Bourges le 15 juillet 1412 et confirmée à Auxerre le 22 août. En mai 1413, c'est la révolte des Cabochiens à Paris. Les Cabochiens (la corporation des Bouchers), qui portaient un capuchon blanc, signe distinctif de leur parti, se livrent à des massacres dans les prisons et les rues de Paris. Ils commettent nombre d'assassinats, s'emparent de la Bastille, mettent à mort le prévôt de Paris, pénètrent jusqu'au palais du roi. Ils refusent les efforts financiers pour soutenir la guerre, car de leur côté les princes refusent de la financer. Jean sans Peur, soutint cette révolte populaire. Des universitaires proposent une réforme administrative, connue sous le nom d'« ordonnance cabochienne », qui tend à réduire le pouvoir monarchique, rappelant, par exemple, le consentement à l'impôt par les États Généraux. Elle est promulguée le 27 mai. Cette ordonnance est réalisée en grande partie par des conseillers de Jean sans Peur, qui l'impose au roi Charles VI. Lors des États Généraux qui s'ouvrent en janvier 1413, le roi est contraint de signer l'ordonnance et en signe d'approbation de coiffer le capuchon des Cabochiens. Mais les bourgeois de Paris se soulèvent contre les Cabochiens et les Bourguignons et réclament le retour des Armagnacs. Bernard VII d'Armagnac marche sur Paris à la tête de ses armées et se rend maître de la ville, obligeant Jean sans Peur à fuir. Bourgogne échoue à reprendre Paris en décembre 1413. En avril 1414, le roi, le dauphin, et les Armagnacs, forts d’une armée de 200 000 hommes poursuivent le duc de Bourgogne, assiègent et prennent Compiègne et Soissons. Les armées du roi assiègent Arras. Après plus d’un mois de siège, le duc est contraint à la paix, et grâce à la médiation du dauphin, un pacte est signé. Des négociations sont engagées et aboutissent à la signature de conventions le 4 septembre 1414 qui seront actées à la signature de la paix en février 1415. Cette trêve dans la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons permet de maintenir l'unité du royaume et la paix entre les deux partis. Le 4 septembre 1414, la paix est signée, les prélats et les grands seigneurs du royaume prêtent serment de respecter cette paix. Les clauses de cette paix sont :

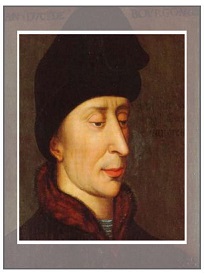

Mais le 25 octobre 1415, c’est la terrible défaite des Français à Azincourt, Charles d’Orléans est capturé par les Anglais, et le duc perd ses 2 frères, Antoine et Philippe, qui après avoir été faits prisonniers, sont égorgés comme tous les prisonniers, sur l’ordre du roi Henri V d’Angleterre. Plus de 6 000 chevaliers et barons français trouvent la mort. En 1416, le dauphin meurt, il est remplacé par son jeune frère Charles. Le premier acte de ce dernier est de dépouiller sa mère Isabeau de Bavière de toute autorité et de l’envoyer en résidence surveillée à Tours. En 1417, Jean sans Peur libère la reine Isabeau de sa résidence de Tours et l’installe à Troyes. En juin, la duchesse, Marguerite de Bavière envoie une lettre aux échevins de Mâcon d'embrasser le parti du duc et du roi et de lutter contre les Armagnacs. Ceux-ci tiennent le château de Solutré et les troupes bourguignonnes le château de Vinzelles. En mai 1418, des troupes bourguignonnes pénètrent dans Paris, et un soulèvement général s’en suit. Le Connétable Bernard d’Armagnac est tué, ainsi que 3 000 de ses soldats. Jean est à Montbéliard, pour une entrevue avec Fréderic III de Habsbourg, roi des Romains, accompagné de quelque uns de ses vassaux : Guillaume de Vienne, Antoine de Vergy, Bernard de Ray, Humbert de Villersexel, Gui de Pontailler, Richard d'Oiselet. A la nouvelle des évènements de Paris, il rentre immédiatement vers la capitale. Dans le Mâconnais, les Armagnacs sont passés à l'offensive et causent des dommages dans la région. Les Mâconnais demandent de l'aide à la duchesse, celle-ci ordonne au bailli de Mâcon, Girard de La Guiche, de lever des troupes. Des rapprochements ont lieu entre le dauphin Charles, le futur Charles VII, et Jean sans Peur, pour lutter contre les Anglais ; mais le meurtre du duc lors de sa rencontre avec le dauphin, le 10 septembre 1419, sur le pont à Montereau-sur-Yonne fera échouer la tentative d’alliance franco-bourguignonne. Ce crime est la vengeance de l’assassinat du duc d'Orléans intervenue 12 ans plus tôt. Ses portraits :

|

|

|

© gilles maillet |

05/02/2025 |